Suscríbete a la newsletter

Exposición Rarezas de colección

¿Crees que el Patrimonio Tecnológico de Telefónica se compone sólo de centralitas, teléfonos o cables diversos…? Pues, no. Entre los más de 10.000 objetos que se custodian, existen algunas rarezas, cientos de ejemplares diversos, con funcionalidad dispar e incluso difícilmente identificables con el mundo de las telecomunicaciones.

¿Crees que el Patrimonio Tecnológico de Telefónica se compone sólo de centralitas, teléfonos o cables diversos…? Pues, no. Entre los más de 10.000 objetos que se custodian, existen algunas rarezas, cientos de ejemplares diversos, con funcionalidad dispar e incluso difícilmente identificables con el mundo de las telecomunicaciones.

La muestra Rarezas de colección tiene como objetivo sacar a la luz esas otras piezas, desconocidas, pero también necesarias en el complejo acto de establecer y mejorar la comunicación telefónica desde hace décadas.

De apariencia extraña o singular, y en ocasiones estéticamente atractivos, los objetos que se exponen en esta sala permiten descubrir, la cantidad de personas y de trabajos especializados que podían llegar a intervenir en el arduo entramado de las telecomunicaciones. Además, nos ilustran sobre los curiosos métodos –algunos ya desaparecidos–de ciertos trabajos y de la historia de la tecnología de ese momento.

Este pequeño viaje a través de ciertas piezas del Patrimonio Histórico Tecnológico de Telefónica sirve también para plantear una reflexión: la necesidad de conservar y documentar parte de nuestra historia. Y es que en esta exposición ha sido fundamental la consulta de la documentación conservada. Las actas realizadas minuciosamente por el Laboratorio de Ensayos –desde 1926 hasta nuestros días-, manuales, normativas y boletines publicados por Telefónica, que desde los años veinte dan muestra del interés de la empresa por poner orden, normalizar procedimientos de trabajo y crear una cultura empresarial que, desde la perspectiva de los años, se nos antoja avanzada para la época.

Todo se comprueba. Laboratorio general de ensayos

En 1926, solo dos años después de su fundación, Telefónica crea el Laboratorio General de Ensayos. Era fundamental para la empresa la comprobación de la calidad de los materiales que estaban implicados en los trabajos que llevaba a cabo. El laboratorio nace con tres secciones: química, mecánica y eléctrica, y a lo largo de su historia, además de realizar análisis y pruebas, también ha aportado soluciones y mejoras al trabajo, ya que revisaba las especificaciones y los métodos de construcción que la compañía establecía y enviaba a sus técnicos y trabajadores para la realización de las múltiples instalaciones que llevaba a cabo. Muchas de las piezas que se pueden ver en esta exposición fueron analizadas por el Laboratorio general de ensayos.

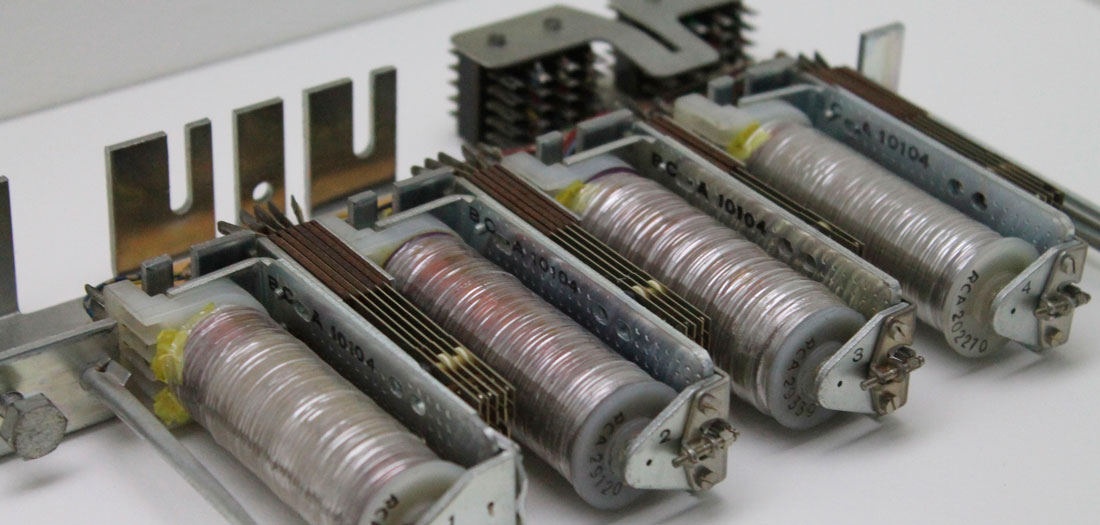

El Laboratorio General de Ensayos se convertirá en un verdadero centro de investigación y comprobación sobre condiciones y calidades de materiales. En la muestra se exponen dos piezas empleadas en las primeras décadas del siglo XX. Un reóstato y un microscopio.

El reóstato se utilizaba para realizar pruebas y análisis eléctricos. Permitía regular la intensidad de la corriente, aumentando o disminuyendo la resistencia, lo que se conseguía moviendo su eje. En un circuito eléctrico, cuanto mayor sea la resistencia que encuentra, la corriente fluirá más lentamente y al revés. Se comprobaban hilos y cables, cordones de microteléfono, aisladores utilizados en los postes…

Los estudios microscópicos eran de capital importancia para poder realizar la selección del material más adecuado para cada uso. Se llevaban a cabo sobre metales en general y también sobre papeles aislantes, maderas, etc. Conservamos estudios microscópicos sobre las tapas de metal utilizadas en las vías públicas y postes de teléfonos, entre otros, para determinar su resistencia y posible deterioro.

Disfrutemos ahora de estos objetos que nos ilustran sobre un trabajo minucioso y bien hecho, sobre las innovaciones en el servicio telefónico, y principalmente, sobre la historia y la evolución de la tecnología en nuestro país.

Prometo por mi honor. Empleadores y celadores de telefónica

Para poder acceder a las categorías de Empalmador y Celador de Telefónica, el primer paso de un aspirante era formar parte de las cuadrillas y ejecutar trabajos elementales de instalación sin especialización: colocación de postes, apertura de hoyos… Mientras, el trabajo con los celadores o empalmadores le permitía adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.

También se les exigía saber leer y escribir; tener rudimentos de geografía; resolver operaciones matemáticas con números enteros y decimales; conocimiento del sistema métrico decimal y nociones de geometría. La compañía se comprometía a facilitar los textos y apuntes para su enseñanza. Además, cumplir unas pruebas físicas determinadas: subir a postes con trepadores, levantar con una mano un peso de 30 kilos a un metro de altura y tener la talla mínima de 1,60 metros.

Una vez superados los exámenes, quedaba un último requisito. Las categorías de celador y empalmador estaban dentro de aquellas a las que se consideraba más directamente afectadas por el secreto de las comunicaciones. Así, todo empleado antes de acceder a una de estas categorías prestaba promesa solemne ante las personas que designaba la compañía.

La lámpara de carburo y el guardacandelas que se pueden ver en esta muestra la vitrina formaban parte del equipo de herramientas necesario que llevaban los empalmadores.

El celador se convirtió en una figura representativa de Telefónica, que recogió a menudo en sus publicaciones internas historias de reparaciones casi heroicas entre nevadas, tormentas o riadas. Las imágenes de estos técnicos subidos en altísimos postes para instalar las líneas telefónicas identificaron el trabajo de la Compañía, sobre todo en los primeros años de expansión del teléfono por nuestro país.

Además eran los encargados de la reparación de las averías y de la instalación de las líneas en los hogares, por lo que su relación con el público les convertía en la cara visible de la empresa. Formados en las escuelas de la Compañía, llegaron a convertirse en uno de los colectivos con mayor número de empleados adscritos a esta categoría.

¿Y antes cómo se hacía?

Como podemos observar en una de las vitrinas de las exposición, manualmente. Todos los meses, en los días estipulados, los técnicos hacían fotografías a los contadores de las centrales, donde se reflejaba el consumo que había tenido cada número de teléfono. La película se revelaba en el departamento de facturación, donde se realizaban las facturas.

En España este sistema estuvo en funcionamiento hasta los años 90.

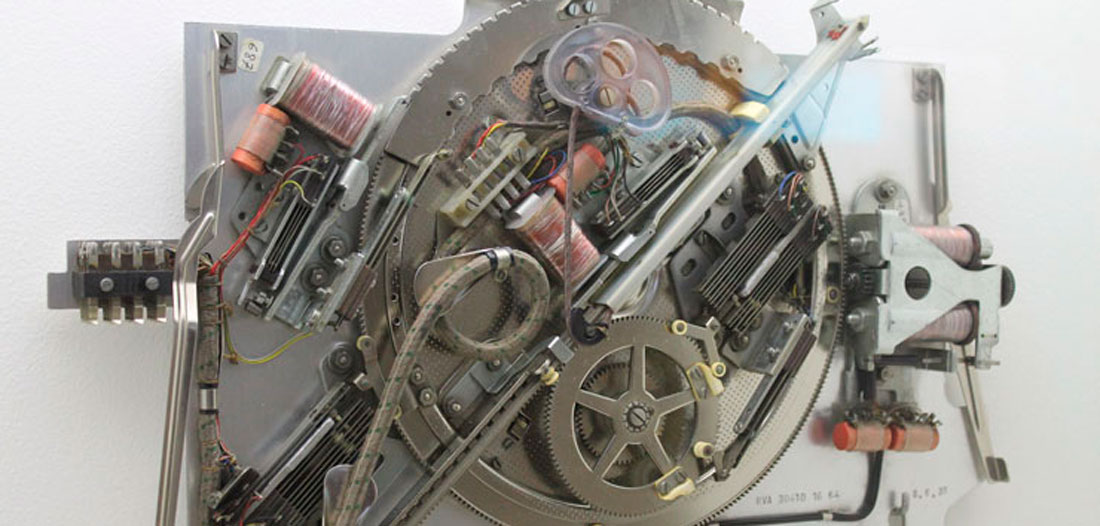

En el corazón de una central

Las piezas que se exponen en otra de las vitrinas muestran los avances de la telefonía por llevar a cabo una comunicación cada vez más rápida. Uno de los primeros avances de la telefonía fue poder establecer las llamadas automáticamente, sin necesidad de centralitas manuales. Los años veinte del siglo pasado supusieron un verdadero desarrollo en la instalación de estos sistemas automáticos de los que había diferentes tipos y fabricantes: Rotary, AGF, Strowger… En España, Telefónica optó por el sistema Rotary que se convirtió en un verdadero hito de la historia de la compañía.

Pero hubo una central de otro sistema. En San Sebastián, en 1926, se instaló el sistema AGF fabricado por Ericsson, la única de este tipo que ha funcionado en nuestro país. Se trata también de un sistema rotatorio y sus piezas, dispuestas en bandejas horizontales, se movían hasta seleccionar los números solicitados.

¿Y si algo falla?

Si se producía un corte de electricidad, el teléfono seguía funcionando. Esto ocurría gracias a los sistemas de emergencia y de alimentación alternativa de que disponían las centrales telefónicas. Las baterías con que contaban los edificios comenzaban inmediatamente a suministrar la energía necesaria para que las máquinas no se parasen. Interruptores de mercurio como éste se utilizaron en las primeras centrales Rotary 7A para activar los sistemas de emergencia.

Desde su fundación en 1924, Telefónica publicaba normativas para evitar los accidentes laborales y sometía a pruebas en su Laboratorio de Ensayos todos los equipos necesarios para mantener la seguridad de los trabajadores. En los años 60 se analizan caretas antigás cuyo destino era su uso en las centrales. Estas máscaras protegían a los trabajadores del humo y los posibles gases tóxicos que se podían generar, como con la combustión de hilos de repartidor, en un incendio.

Estas rarezas son una selección de piezas extraídas de entre las más de 10.000 que constituyen el patrimonio tecnológico de Telefónica.

La exposición permanente Historia de las Telecomunicaciones. Colección Histórico-Tecnológica de Telefónica, tiene como objetivo dar a conocer la evolución de las telecomunicaciones, con un especial acento en la telefonía en España, se exhibe en la planta 2 de nuestro Espacio Fundación Telefónica.