«A veces, las grandes revoluciones pasan desapercibidas». El periodista experto en cultura, Diego A. Manrique aborda el origen del registro musical y cómo la grabación transforma la naturaleza de la música.

Atrapar el sonido: una historia épica

«A veces, las grandes revoluciones pasan desapercibidas». El periodista experto en cultura, Diego A. Manrique aborda el origen del registro musical y cómo la grabación transforma la naturaleza de la música.

A veces, las grandes revoluciones pasan desapercibidas. Solo en tiempos recientes hemos podido escuchar lo que el inventor parisino Édouard-Léon Scott de Martinville grabó a mediados del siglo XIX, gracias a su fonoautógrafo, un maravilloso ingenio que se ha reconstruido para la presente exposición.

Puede resultarnos increíble pero ese aparato panzudo es, poéticamente hablando, el padre de todos los equipos de sonido que usamos y disfrutamos en nuestra vida diaria, desde que salta el despertador en nuestro dormitorio. No esperen gran calidad pero aquí está el fragmento de ‘Au clair de la lune’ que Scott de Martinville registró en 1860.

Sucede que el buen hombre se contentó con captar las ondas sonoras: no pensó en un sistema de reproducción. En términos prácticos, la genealogía del sonido grabado comienza 17 años después, cuando Thomas Alva Edison desvela su fonógrafo. Tomó la delantera a Charles Cros, un francés que desarrolló la teoría de atrapar el sonido con lo que quería bautizar como paleófono (“voz del pasado”). Ignorante de ese empeño, Edison fue quién demostró que esa ciencia era posible.

El estadounidense y su equipo elaboraron el prototipo del fonógrafo, que exhibieron grabando a un cornetista y recitando una canción infantil, ‘Mary had a little lamb’ (algún historiador asegura que lo de María y su corderito corrió a cargo de otro invitado, Thomas Mason), que reprodujeron a continuación. De cualquier modo, en 1927, Edison evocó ese momento:

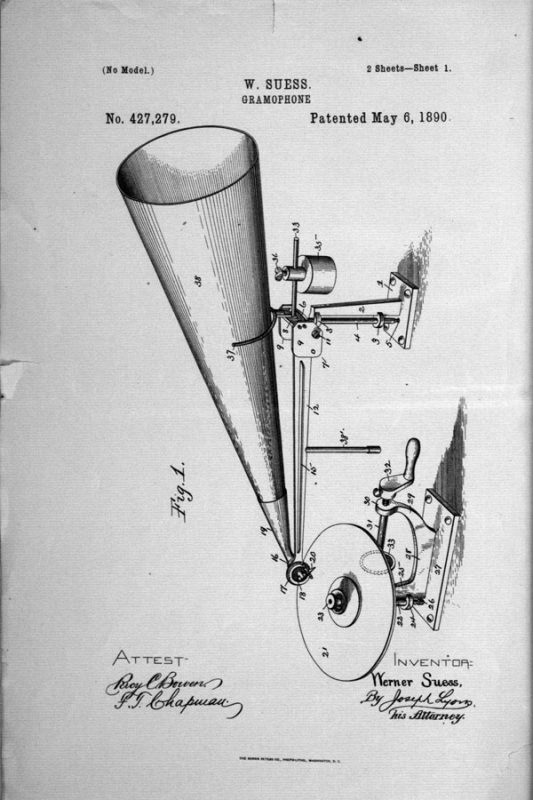

Y aquí sí. Aquí ya podemos establecer la cadena que lleva al micrófono, el gramófono, los discos de pizarra a 78 revoluciones por minuto, el magnetofón, los vinilos a 33 y 45 rpm, la casete, el CD, el DAT, el MP3. Sin olvidar que la técnica de la grabación resultó indispensable para la difusión de la radio, el cine sonoro y la televisión.

Urge entender que la grabación transforma la naturaleza de la música. Hasta que se implantaron el fonógrafo de Edison y el gramófono de Berliner, la música era el arte invisible, que nacía y moría con su misma realización; sólo se podía preservar con las partituras, que podríamos definir como instrucciones de uso exclusivas para iniciados. El alcance espacial de la música era el de los instrumentos usados, hasta que –a comienzos del siglo XX- se descubrió la posibilidad de amplificar el sonido.

En sus albores, la grabación buscaba reproducir fielmente el arte de músicos y cantantes. No obstante, según evolucionó la tecnología, se superó la premisa de la fidelidad respecto a lo que los artistas hacían en directo. Desde mediados del pasado siglo, el disco deja de ser una documentación del recital live para adquirir dimensiones de creación autóctona: se transforman los sonidos naturales, se multiplican voces e instrumentos, se plasman arreglos imposibles de recrear sobre un escenario. Para algunos fundamentalistas, estamos ante “una gran mentira”; otros percibimos allí una ilusión, efectivamente, pero también un prodigio de la imaginación humana.

Se trata de una experiencia tan diferente del concierto como lo es una película de cine respecto a una representación de teatro, aunque ambas se basen en, digamos, el Hamlet de Shakespeare. Hoy, la tecnología forma parte integral del proceso de creación musical, en cualquier género. Esa asombrosa evolución, no siempre lineal, es el leitmotiv de la presente exposición.

Aviso: esta no es meramente una historia de individuos geniales y empresas visionarias. Mucho más complicado que todo eso: inventores y compañías sufrieron los conflictos bélicos (así, todo cambia tras la Segunda Guerra Mundial) y todavía están sometidos a los vaivenes de la economía. Hay que sumar además las decisiones de los consumidores, un feedback que puede resultar chirriante pero que decide la hegemonía de determinado soporte y la implantación de nuevos hábitos de escucha. La peonza del Sonido Perfecto sigue girando.

Por Diego A. Manrique